完全お誂え・オーダー着物のできるまで

完全お誂え・オーダー着物の出来るまで

着物には、日本人の繊細な心が込められています。

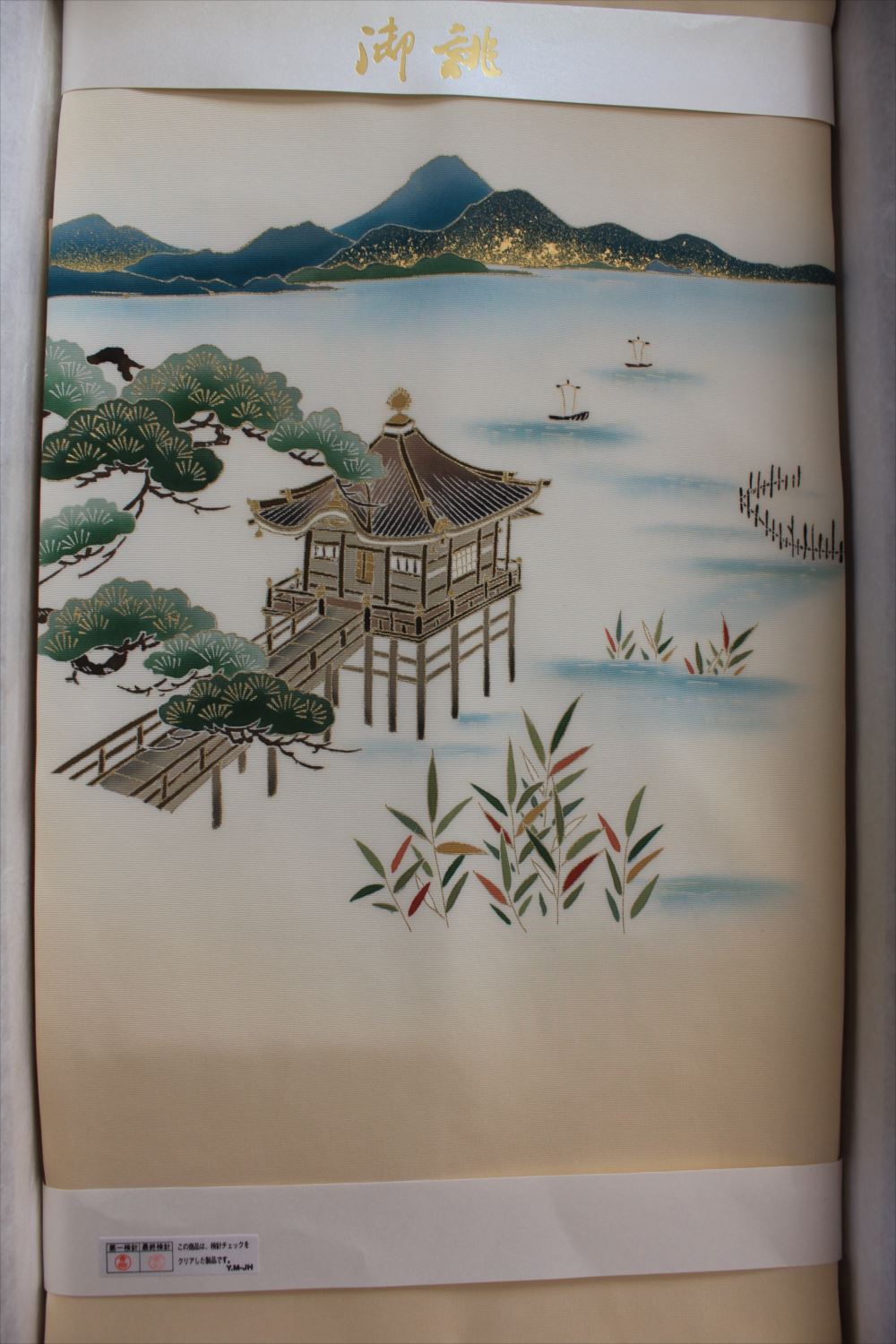

四季折々の豊かな自然の様子が描かれ金彩、京刺繍を加えて豪華に仕上げられた京友禅着物は日本文化を象徴するものの一つで世界に誇れる衣装です。

この京友禅着物を日本だけでなく、世界の方々にもご愛用していただけるよう願っています。

このページは、オーダご注文していただいた着物がどのような手順を踏んで出来上がるのか詳しくご説明しています。

着物は今やデパート、呉服店などお店であるものの中から選ぶのではなく、御客様の御希望に添って模様が描かれ、仕上げる事が出来る時代になっています。

御客様がご希望される模様、生地、地色で直接購入できるネットからの新しい流れです。

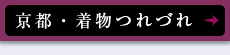

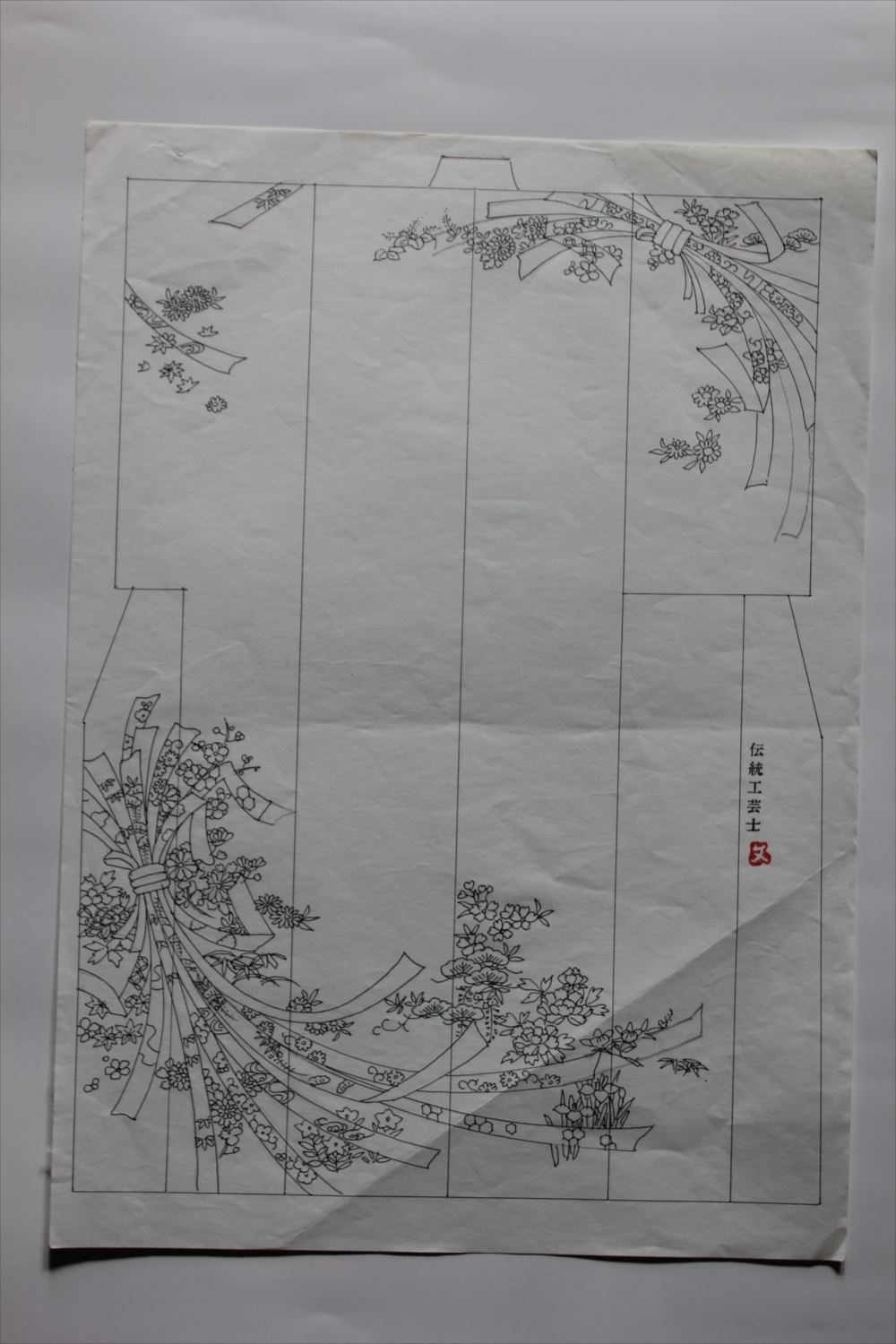

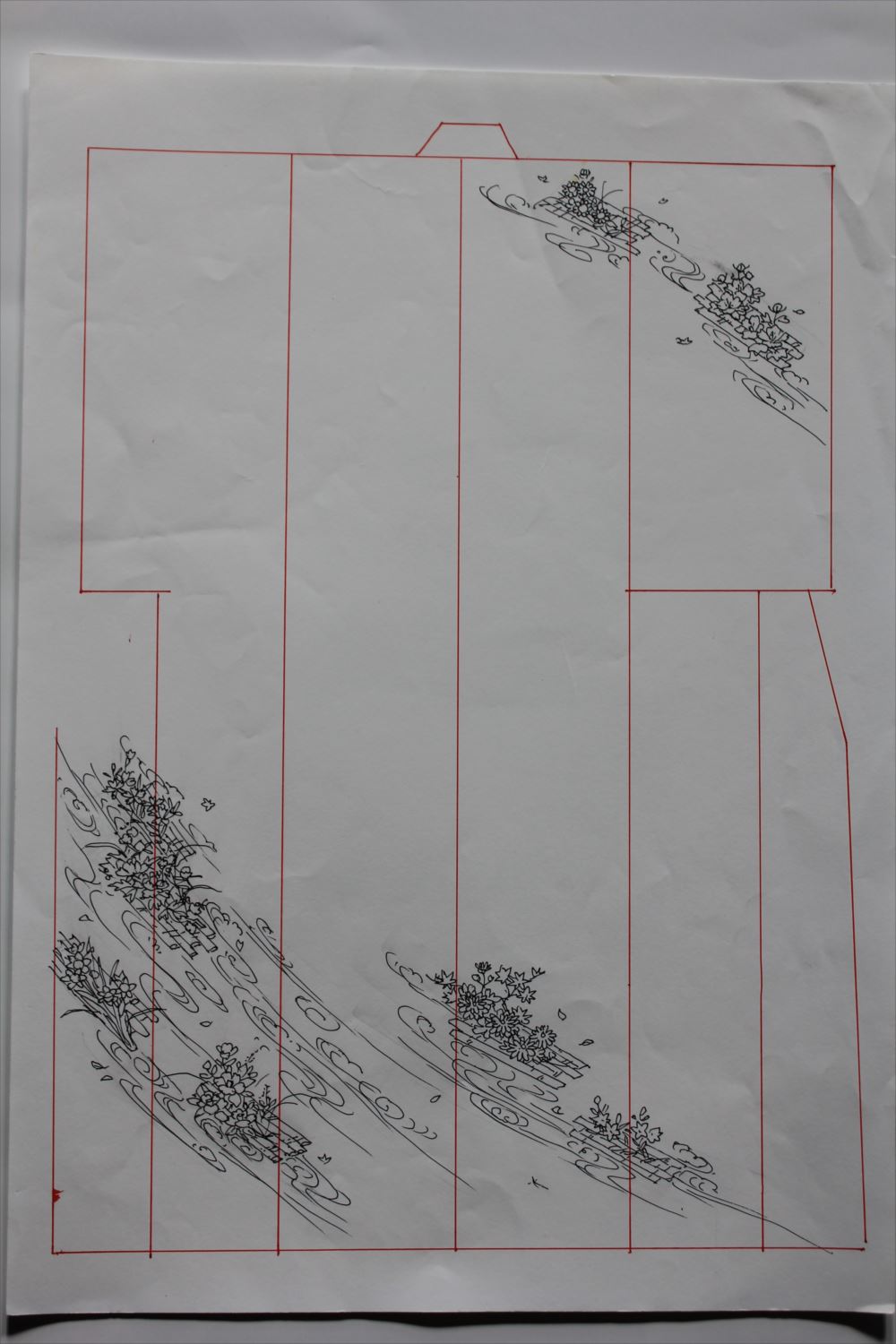

1、 模様を決める

御客様からのメール、電話でのお話等で模様のイメージを伺います。

お話に基づき図案1、を作成しお手元にお送りします。

図案を見ていただきお話を伺い図案修正を行い図案2、をお送りします。

修正図案を確認していただきご納得していただけますと模様が決まります。

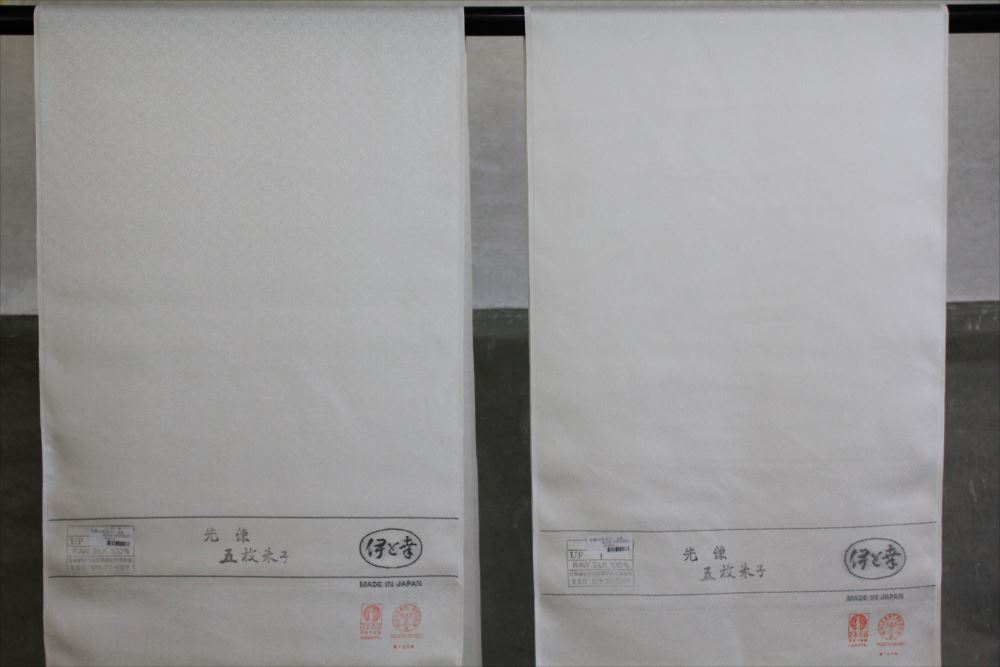

2、 生地を決める

模様に合った生地を、老舗白生地問屋さんより数反取り寄せ写真をお送りします。写真で数反選んでいただき、その反物をお送りします。

生地の実物を見比べてていただき、御客様御自身で着物の生地を選んでいただきます。

京都に来ていただきますと問屋さんへご案内し一緒に生地をお選びいただけます。

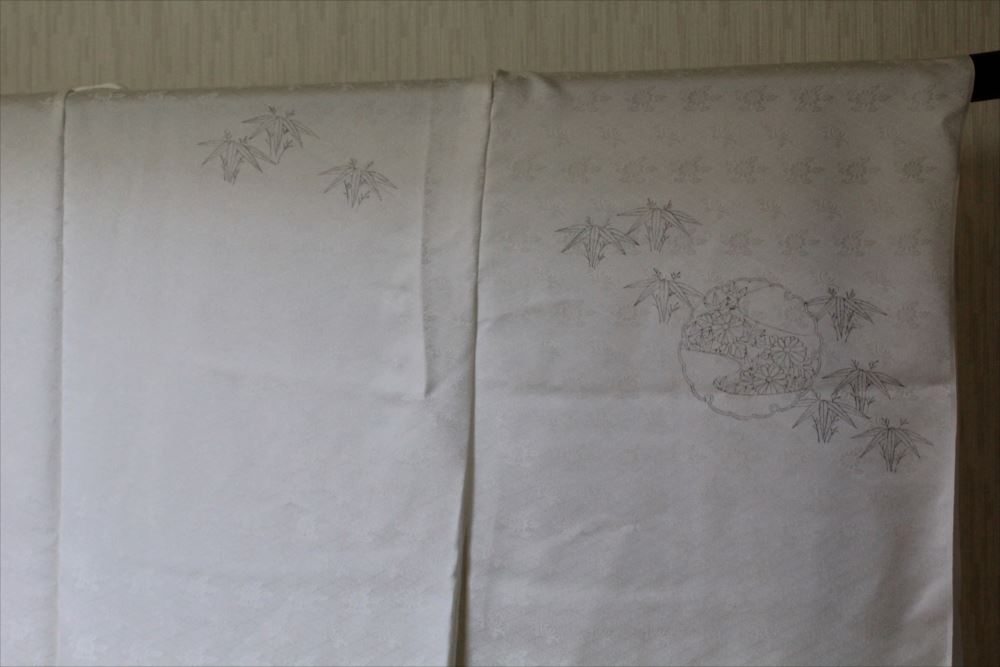

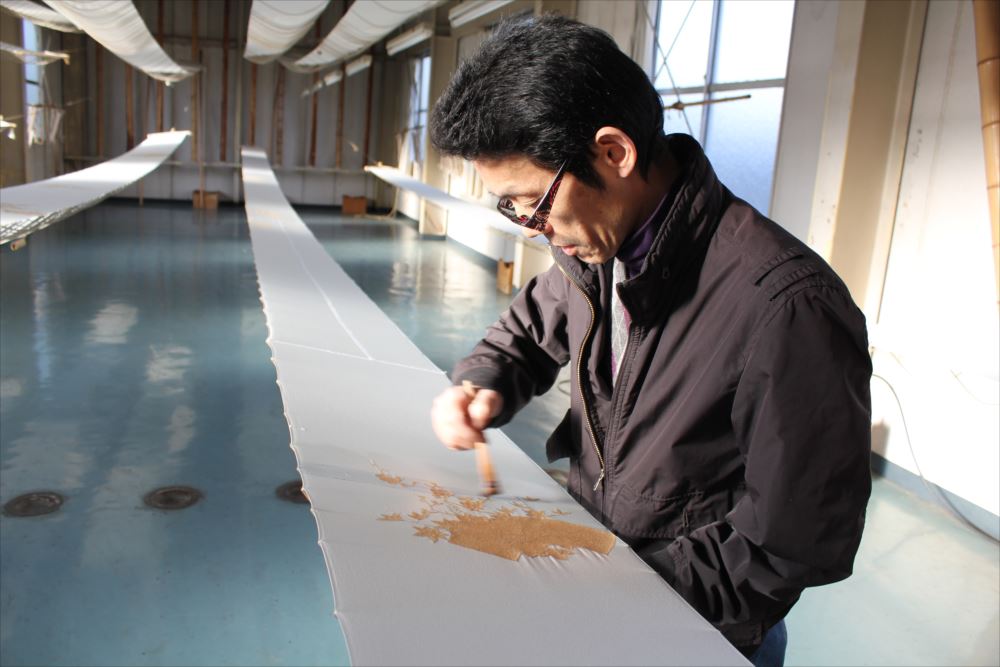

3、 仮絵羽、下絵

模様、生地が決まりますと御客様ご指定の寸法で仮絵羽(仮縫い仕立て)を仕上げ、図案に基づいて下絵を仕上げてゆきます。

下絵は図案を描いていただいた方にお願いします。

御客様ご指定の寸法で仮絵羽した着物に下絵を描きますので模様の合わないなどと云うことはあり得ません。

仮絵羽寸法と本仕立て寸法が大きく違う場合にのみ、合わなくなる場合も出てきます。

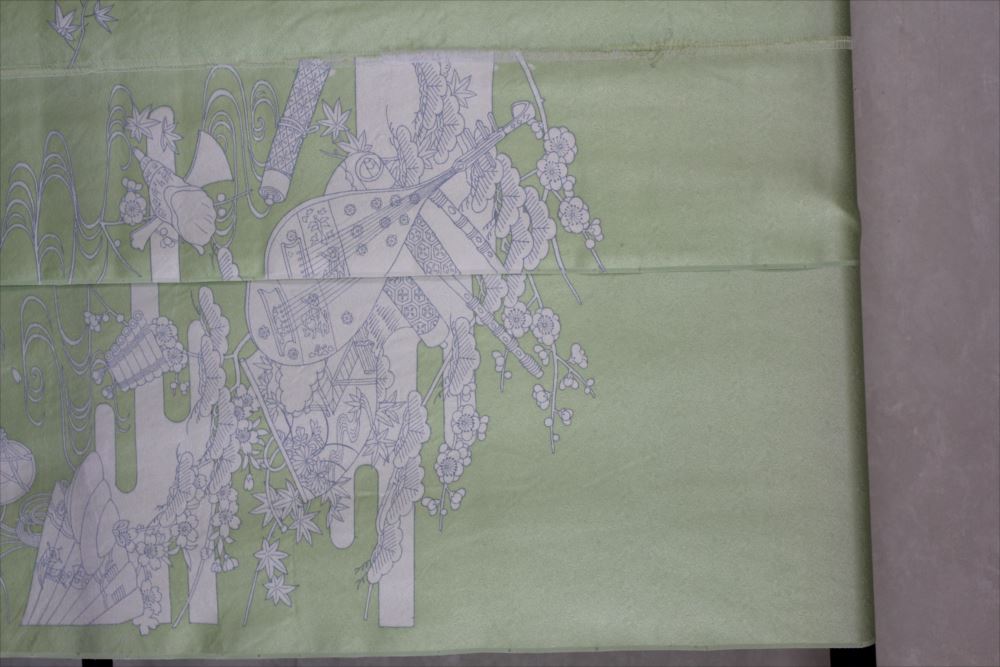

6、 手描き京友禅

地染めの後、蒸し、水元の作業をします。

蒸し、は生地に地色を定着させるため高温で空蒸しを行います。水元の作業は糊など余分なものを洗い流す作業です。かつては鴨川で「友禅流し」として為されていました。

手描き友禅は御客様からお聞きした以降も、またのちの金彩の効果も考えて配色を決めて進めて行きます。

着物として全体のバランスにも配慮するため配色には御客様の意向をすべて取り入れることはできない場合もあります。

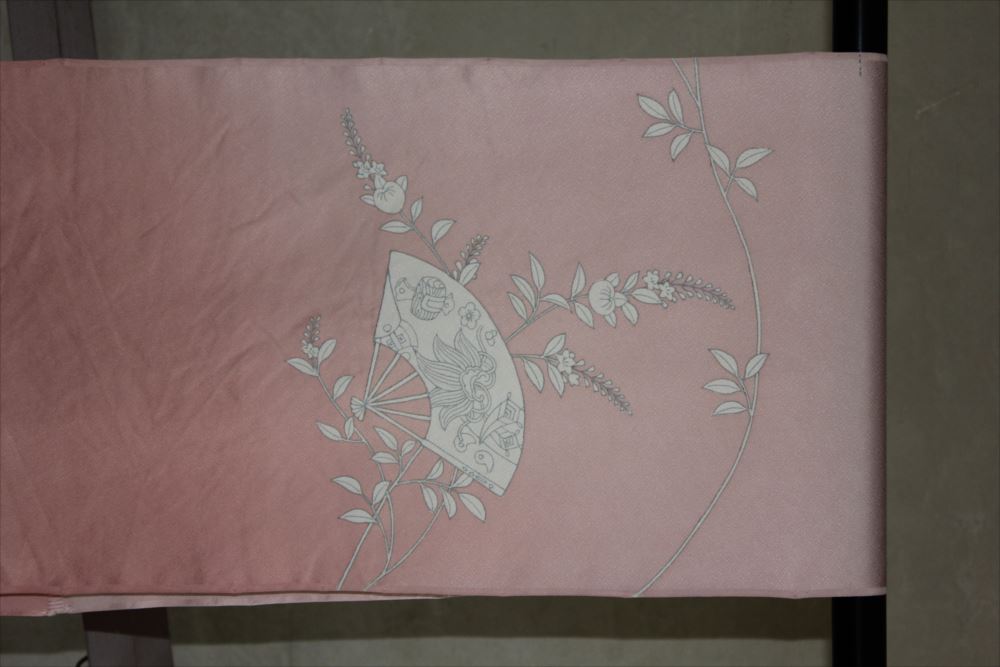

7、 金彩、京刺繍

友禅の後、蒸し、水元、水洗―湯のしと作業は続きます。

湯のし、は後まで生地が伸びちじみしないよう規定の幅、長さに伸ばす作業です。その後金彩加工をします。

金彩、京刺繍は京友禅の着物にとって最後のお化粧で、他の着物とは違う豪華絢爛たる京友禅の着物の特徴をあらわすものです。

8、 本仕立て

最初にお聞きしているお客様の仕立て寸法で本仕立てをお願いします。

公庄工房で、こうして出来上がった「完全お誂え、オーダー着物」はご注文いただいた御客様だけの着物であり、同じ模様をそのまま他の方の着物に応用することはありません。

御客様が御希望される模様、生地、地色で購入できるネットからの中間マージンの入らない新しい流れです。

御客様にお届けする途中経過の写真は、ファイルにしてご自分の着物が出来上がるまでの記録として保管してお喜び頂いています。

本格的な京友禅の着物をお届けさせていただきます。

お気軽にメール、お電話お待ちしています。